「成道会」

2024.11.30

11月の終盤は不安定な天候が続きましたが、昨日は久しぶりに晴れ間が見えるほど回復していました。堀端の楓も鮮やかに色づいていますね。★12月に入ると間もなく「成道会(じょうどうえ)」の時期を迎えます。12月8日はお釈迦樣が悟りを開かれた日とされ、これを記念して各地の寺院でこの法会が執り行われます。お釈迦樣は紀元前5世紀頃、現在のインドとネパールの国境付近の小国である「釈迦族」の王子として生まれました。実名は「ゴータマ・シッダールタ」。家族や召使いにも恵まれ、何不自由ない生活を送っていましたが、ある日、病人、老人、死者、修行者の姿を目の当たりにして、世の無常について深く考えるようになります。この世における逃れようのない「苦」をいかに受け止め、解決するべきかという答えを求め、ついには城を捨て妻子を捨てて出家に踏み切りました。★シッダールタは周囲の宗教者、修行者、聖者たちの説く教えを聞きましたが、納得することができず、断食などの難行苦行を究めても答えは得られませんでした。そして、山を下りたシッダールタは新しい修行の道を模索することにします。ブッダガヤと呼ばれる土地で菩提樹の下に座し、ひたすらに座禅を続けました。そして、出家してから6年目の12月8日、ついに暁の明星を見て真理を悟り仏陀になったと伝えられます。この時35歳。「成道会」はこの出来事に由来しているとされています。

「新嘗祭」

2024.11.20

暦の上では間もなく「小雪(しょうせつ)」を迎えます。今週に入ってからは気温も下がって秋も深まっているように感じますね。★今年もあと1か月余りとなりました。私たちの仕事では年を越して納品するものもありますが、業務としては一年をひと区切りとしますので年末に向けていよいよ慌ただしくなります。12月になると寒さも一段と厳しくなるので体調管理に留意しながら一年を締めくくりたいものですね。★鹿島町にある佐太神社では例年この時期に「神在祭(お忌まつり)」と呼ばれる例祭が執り行われます。古くから出雲地方では旧暦の10月頃になると八百万の神々が集まる神在祭がいくつかの神社で執り行われており、佐太神社の神在祭は文献上でも極めて古くから執り行われているとされています。祭りの次第も古式に従い、約500年前の記録とほぼ同じ内容で行われているそうです。★神在祭では20日に「神迎神事」、23日に「新嘗祭」、25日に「神等去出神事」が斎行され、23日の「新嘗祭(にいなめさい)」はその年の収穫に感謝して新穀を神前にお供えし、来年の豊穣を願う行事とされています。これは日本書紀にも登場する古くからの宮中祭祀で、全国の神社でも執り行われます。現在では「勤労感謝の日」として広く知られていますが、戦前は「新嘗祭」と呼ばれる祝日だったそうです。大自然の恵みや、今日を生きていることそのものに対する「感謝の日」と言えそうですね。

「京都・南禅寺」

2024.11.10

暦の上では立冬を迎えて朝晩の気温も徐々に下がり始めています。周辺の木々も色づき始めていますね。★私たちはこの時期になると京都で開催される仏壇・仏具の展示会に出掛けます。仏壇やお位牌をはじめ仏具、陶器、念珠、仏像、金襴、掛軸、お線香、ローソクなど多くのメーカーが出品するので私たちにとっては欠かせない展示会となっています。今回は新たな仏具の展示も多く、時間を掛けて丁寧に見学させていただきました。★また、展示会のあと僅かな時間でしたが南禅寺を拝観しました。南禅寺は臨済宗・南禅寺派の大本山で、臨済宗の中でも極めて高い格式を持つ寺院となります。画像は南禅寺の入り口にある三門回廊から北山方面を撮影したものです。京都の町並みは風情がありどこの風景も素晴らしいのですが、この三門からの眺めも絶景のひとつと言えるのではないでしょうか。★南禅寺の三門は永仁三年(1295年)に建立され、応安年間に改築されたものの、文安四年(1447年)の火災で焼失。現在の三門は寛永五年(1628年)、大坂夏の陣に倒れた将士の菩提を弔うために再建されたそうです。歌舞伎「楼門五三桐」に登場する石川五右衛門の「絶景かな 絶景かな」という有名な台詞はこの三門からの眺めがもとになっていることで知られています。始めて訪れる方にとって、ここからの眺めはちょっとしたサプライスですね。

「月照寺と松平家の宝」

2024.10.30

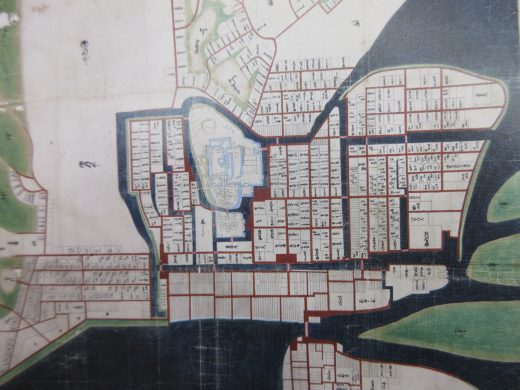

朝晩はすっかり気温も下がり秋の訪れを感じるようになっていますね。行楽や美術鑑賞などに適した季節を迎えて、様々な秋のイベントも開催されているようです。★私も先週は仕事の合間をみて、松江歴史館で開催されている「月照寺と松平家の宝(10/4~11/24)」という特別展に出掛けました。「月照寺」は松江松平家の菩提寺で、画像の松江城下町絵図(1628年~1633年/特別展図録撮影)では西方の山手に位置しています。季節になると境内一杯に紫陽花の花が咲き誇ることで知られていますね。今回は狩野永雲作の「涅槃図」や「十六羅漢図」、初代直政公の廟所に奉納された花瓶など、一度は見ておきたい宝物が展示されていました。できれば合せて実際の月照寺にも足を運びたいものです。月照寺の境内にある廟門をはじめとした江戸時代の建築物は見事で、境内そのものが宝物と言えるのではないでしょうか。★松江城下町絵図の解説文によると、慶長16年(1611年)にはすでに松江城天守はすでに完成しており、城下町もほぼ出来上がっていたとあります。橋北では殿町から北田町、北堀町から石橋町、あるいは中原町から月照寺周辺にかけての家名が、また橋南では寺町周辺の寺院名等が記載されています。この絵図は400年ほど前のものになりますが、町の基本的な構図が現在と殆ど変わっていないのも興味深いですね。