「開花」

2025.02.20

先週末に回復していた天候も週明けから不安定になり、再び雪も降り始めています。今週は路面に残る雪にも注意が必要ですね。★暦の上では「雨水」を迎えました。例年のこの時期は松江城椿谷の梅もほどよく咲いている頃ですが、今年は気温も低く空気も乾燥しているせいでしょうか、随分と遅い開花となったようです。昨日の椿谷では凍るような寒さの中で、数本の枝先に小さな梅の蕾がほころびはじめていました。いつもながら雪の中で静かに咲く凛とした佇まいには揺るぎない強さを感じます。禅僧が弟子の修行中の姿を雪中に咲く梅の花になぞらえて詠んだ句や、いにしえの人々が梅の花に魅了されて詠んだ歌が数多く残されているのも梅の花が人々に慕われてきた証と言えそうですね。「雪の色を 奪いて咲ける梅の花 今盛りなり 見む人もがも/万葉集 大伴旅人」 (雪の白さを奪って咲く梅の花は今が盛り 見る人があってほしいものだ) ★週末にかけてはまだ雪雲が残りそうですが、来週の後半からは気温も上昇する予報になりました。いよいよ春の足音が聞こえてきそうですね。

「寒冬」

2025.02.10

先週末からは一気に冬型の天候になり、全国的に悪天候となっていたようです。昨日は松江城周辺も一面の雪景色となっていました。★家の中では暖房器具のおかげで温かく過ごすことができますが、戸外に出れば厳しい自然の中。これは今も昔も変わらないような気がしますね。現代のような電気やガスの無かった時代の人々はどのように暖を取っていたのでしょうか? 江戸時代は北半球を中心に小氷期と呼ばれる寒冷な時代だったようで、現在の気候よりもさらに気温が低かったそうです。★そんな暮らしの中で暖を取る方法としては「火鉢」が一般的に用いられていたようです。火鉢には金属製、木製、あるいは陶器製などのものがあり、中に灰を入れその上で炭や炭団(たどん)などを燃やして使用します。形状や大きさは違いますが、仏具で用いる香炉と共通点があるのは興味深いですね。また、火鉢とともに利用されたのが炬燵(こたつ)だったようです。室町時代にはすでに炬燵が用いられており、囲炉裏(いろり)の上に櫓を組んでそこに布を被せて暖を取る方法が原形で、江戸時代には囲炉裏を床より一段下げ、その上に櫓を組み布団を掛ける「掘炬燵」が登場しています。日常生活ではさらに着物を重ねて着るなど工夫をして厳しい寒さを凌いでいたようですね。★雪の峠は越えたようですが早朝には気温も下がる予報になっています。路面凍結などには十分注意しなければなりませんね。

「立春」

2025.01.30

今日の松江は肌寒い朝を迎えました。日中の気温もそれほど上がりそうにない予報ですね。★早いもので1月もあと僅かとなり、週明けにはいよいよ「立春」を迎えます。旧暦では立春が一年の始まりとされ「八十八夜」あるいは「二百十日」なども立春を起点に数えた日として定められています。寒さの中で梅が咲き始め、草木の営みにも季節の移ろいを感じるようになる頃ですね。立春の前日の「節分」には邪鬼をはらう「豆まき」なども多くのご家庭で行われるのではないでしょうか。★毎年、この時期になると一年間使用する道具類の手入れをします。画像の蒔絵筆は仏具職人には欠かせない道具のひとつで、漆で仏具へ銘を書き入れたり絵柄を書いたり、お位牌の戒名を書き入れる時などにも使用します。今回は左2本の筆の竹筒部に絹糸を巻いて漆で固めて強度を確保する作業を行います。右側2本は「イタチ」の毛を使用した筆、左2本は「ネズミ」の毛を使用した筆です。イタチの毛の筆は適度に腰と粘りがあり、私は好んで使用しています。一方、ネズミの毛は漆との相性が良く、滑らかな線を描くのに適しています。蒔絵筆の穂先は非常に細く繊細なので慎重に取り扱い、さらに使用後は油に浸して乾くことのないよう厳重に管理します。これらの筆類は大量生産されていないので大切にしなければなりませんね。★立春とは言えまだまだ寒い日が続きます。体調管理には留意して暖かな春を迎えたいものです。

「大寒」

2025.01.20

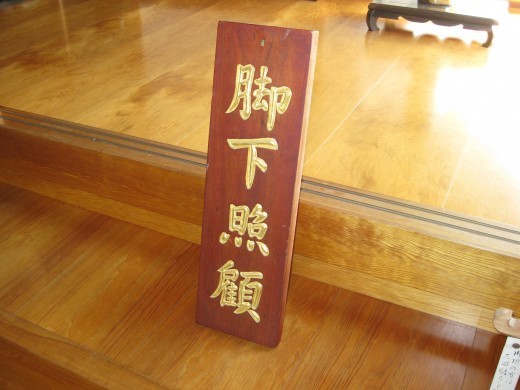

一年でもっとも寒い時期とされる「大寒」を迎えました。朝晩の冷え込みは厳しいようですが日中は比較的に穏やかな天候となっていますね。★大寒は「冷気が極まって最も寒さがつのる時期」という意味があるそうで、この時期は空気中の雑菌も少なく水質も良いことから、昔から味噌や醤油、日本酒などを仕込み始めるのには適しているとされています。つい完成した製品にばかり意識が向いてしまいますが、目に見えない部分の準備や仕込みの工程を考えると簡単なことではないと感じます。どのような仕事でも目に見えない部分に大切なことがあるのかもしれませんね。★禅寺の玄関には「脚下照顧」という板木が置かれていることがあります。履物を揃えましょうという意味もありますが、別の意味もあるようです。臨済宗の僧侶である「孤峰覚明禅師」が弟子の一人に「禅の極意は何でしょうか」と問われた時に「照顧脚下」と答えたと伝えられています。曹洞宗の開祖である「道元禅師」も日々の修行の中に「履物を揃える」という行為を組み込んだとされます。履物を揃えることは「自分自身を見つめる」「自分の行いを振り返る」ということ。転じて他人のことではなく自分自身をしっかり見つめて正しい心を持ち、正しい行いを心掛けましょうという戒めの意味でもあったようです。★800年近く前の禅の言葉に、今なお身の引き締まる思いがするのは不思議なものですね。